秋の夕暮れ、細い一本道が山の奥へと続いている。道の脇を流れる小川の音がかすかに耳に届き、すでに赤く染まった木々がひそやかに風に揺れていた。その道を歩いていたのは、大学生の直人だった。彼はこの山にあると噂されている「消える村」を見つけるため、一人で来たのだ。

直人は、ある古書でこの村の伝説を知った。その村の住人はある夜、一斉に姿を消し、それ以来、村は時折霧の中から現れ、生者を異界へ誘うという話だった。興味本位で始まったこの冒険も、薄暗くなる山道を進むにつれ、不安と恐怖が直人の心を苛む。

やがて道は途切れ、小さな開けた場所に出た。そこには古びた木の看板が立っており、「霧ヶ村」と書かれている。しかし、どこを見回しても村らしいものは見当たらない。ただ無情に冷たい風が通り抜けるだけだった。だが、目を凝らすと、霧の向こうに微かに建物の影が見えた。直人は吸い寄せられるようにその影へと足を進めた。

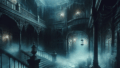

霧の中を進むと、古い木造の家々が次第にその姿を現した。だが、どこもかしこも荒れ果て、人の気配はない。辺りは不気味な静寂に包まれており、まるで時間が止まったかのようだった。直人は心臓の鼓動が耳に響くのを感じながら、村の中心と思しき広場にたどり着いた。

その広場には、中央に石でできた古い井戸があった。井戸の周りには、人々が集い、語らう姿を想像させるような雰囲気が漂っていた。しかし目に映るのは、誰もいない空間で、ただ冷たい静けさが押し寄せてくる。直人は足を止め、井戸を覗き込んだ。深い闇の中で、何かが揺らめいているように感じた。

その瞬間、彼の耳に不意に人の声が聞こえた。振り返ると、一人の女性が立っていた。その姿は朧げで、まるで霧が人の形を成したかのようだった。彼女は静かに微笑み、片手を直人に差し出した。その手を取るべきか直人は迷ったが、彼を引き寄せる謎めいた力に逆らうことはできなかった。

直人が彼女の手に触れた瞬間、世界がぐらりと揺れる。視界が白く閉ざされ、何もかもが消えていく。この世のものとは思えない不思議な感覚に襲われながら意識を手放した。

どれほどの時間が経ったのか、直人は目を覚ました。村は相変わらず静かだったが、何かが少し違っていることに気が付いた。空気の重み、木々のさざめき、どれもが微妙に違う。古びた家々の中からは、今にも人が出てきそうな気配さえする。だが、直人の周りには誰もいない。あの女性の姿もどこにもない。

恐怖と不安に突き動かされ、直人は村を出る決心をした。来たときと同じ道を戻るはずだったが、道はどこにも見当たらない。まるで村自身が姿を変えたかのようだった。彼はどうにか重い足を引きずり、見えない道を探し続けた。

山を下り、町に戻ってきた直人はようやく人々と再会した。しかし、彼の中には言いようのない違和感が残っていた。周りの人々、町の景色、すべてがどこかギクシャクとしているように感じた。さらに、自宅に戻っても、その異質な感覚は消えるどころか、ますます強くなっていくのだった。

友人たちに会い、何があったのかを話しても、誰も彼を信じようとしなかった。むしろ、彼らの態度は少しずつ冷たくなっていった。直人は次第に孤独を深め、自分が本当にこの世界に存在しているのかすら疑問に思うようになった。

ある夜、何かに吸い寄せられるように再び山へと足を向けた。あの村が、彼をまだ待っているような気がしてならなかった。足を踏み入れた瞬間、彼の心臓は強く鼓動し、忘れかけていた感覚が蘇る。あの井戸のある広場、朧げな女性、異界の静けさ。それこそが、彼の求める真実の光景であると本能が囁いていた。

直人は霧ヶ村へと消えていった。次の日、彼を知る人々の間には、ただ一つの噂が広まった。「彼はもう、完全に現実には戻ってこない」 その言葉を耳にしても、村の真実を知る者はいなかった。直人の記事は古びた伝説と共に埋もれていったが、彼の心に蘇った恐怖と狂気は消え去ることなく、今も村の深い霧の中で彼を囚え続けているという。