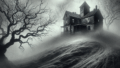

私は普通の会社員で、特に変わったことのない生活を送っていた。けれど、ある出来事がきっかけで、私は次第に現実と妄想の境目を見失うようになった。

それは、去年の夏のことだった。蒸し暑い日が続く中、私は仕事が終わった後、家の近くの公園を散歩するのが日課だった。その日も、特に変わったことはなく、いつものように公園を歩いていた。しかし、ふと気がつくと、誰もいないはずの公園のベンチに、一人の中年男性が座っていた。

彼の姿はどこか異様だった。体は体操服のようなものを着ていて、汗でびっしょりになっていたのだが、何よりも彼の目が奇妙だった。ぼんやりとこちらを見つめるその目には、何か得体の知れない狂気を感じた。しかし、その時はまだ、気味が悪いだけで特に深く考えず、その場を通り過ぎたのだ。

翌日、仕事から帰る途中で、またその公園を通りかかった。すると、昨日と同じ場所にまったく同じ格好の中年男性が座っていた。もちろん、そんな偶然はあるだろうと自分に言い聞かせ、やはりその時も深く考えないようにした。しかし、どこか胸騒ぎのようなものが心に引っかかっていた。

それから数日間、同じ時間に公園を通ると、彼は必ず同じベンチに座っていることに気がついた。しかも、日に日にその目つきが異様さを増しているのだ。一体いつから彼はそこにいるのだろうか。いったい、何のためにそこに座っているのか。

そう考え始めた頃から、私は彼を見ることに少し過敏になっていた。そして、ある日彼を見た瞬間、何かが崩れたように感じた。なぜか、彼が私を監視している、あるいはもっと悪い意図を持っているのではないかという妄想が頭をよぎったのだ。

その日以来、私は公園を避けるようになり、別の道を通るようにした。しかし、それでも彼の姿は頭から離れなかった。まるでどこかで私を見張っているような気がしてならない。特に家に帰った後、その考えが私を支配するようになった。家中が何かおかしい。外から誰かが見ているのかもしれない。夜も眠れず、次第に疲れが溜まっていった。

ある晩、耐えきれなくなった私は、思い切って部屋のカーテンを開け外を見た。すると、公園に彼の姿はなかった。ホッとしたのもつかの間、背後に気配を感じて振り返ると、そこには誰もいなかった。しかし、確かに感じた。彼がここにいる。そして、その瞬間、確信した。彼は私の妄想ではない。現実に存在しているのだ。

それからというもの、私はあらゆる手段を使って彼の正体を掴もうとした。彼がどこから来てどこに消えるのかを突き止めたかった。しかし、間もなくそれすら馬鹿げたことだと思うようになった。彼が実在しているという確証がどこにもない。それが一層恐怖を煽った。

何も手がかりが得られず、途方に暮れた私は、精神的に追い詰められ始めた。外に出ると彼がいるような気がして、家にいるときもよく分からない不安と恐怖に駆られて、正常でいられなくなった。周囲の音が一層敏感に聞こえるようになり、風の音や床が軋む音すら彼の気配に感じられた。

その日、仕事を無理やりこなして帰る道中、ついに耐えきれなくなった私は公園に行ってみることにした。もうその時には恐怖よりも確かめなければという気持ちが強かった。ベンチに座る彼の元に行き、直接問いただそうと決めたのだ。

暗い夜空の下、私は意を決して公園に足を踏み入れた。予感通り、彼はいつもの場所に座っていた。しかし、近づきジッとその顔を見つめると、その目は本当に虚ろなもので、何も見えていないように思えた。話しかけようとしても、声が出ない。ただじっと彼を見つめていると、不意に彼は立ち上がり私の方を向いた。

その瞬間、彼の顔が私の知っている誰かの顔に変わったのだ。ありえないことだ。しかし、その顔は確かに私自身の顔だった。恐ろしくて目を背けたが、その気配はもうどこにもなかった。

その翌日から、私はますますおかしくなった。すべてが狂っているように感じた。毎日仕事に行くのが怖くなり、夜が来るのが耐えられなかった。誰かが私の後をつけているのではないかと絶えず振り返ったが、誰もいない。

精神的に限界が近づき、会社の同僚に相談しようと思ったが、皆普通で何の変化も気づいていないようだった。自分だけが狂っているのかもしれないという思いが押し寄せた。

その後、何がきっかけだったのかは覚えていないが、気がつくと病院のベッドの上にいた。白い天井と無機質な室内。短期間でここまで来てしまったことが信じられなかった。私の家族もその異常に気づき、助けを求めていたようだ。

その病院ではしばらく療養することになったが、恐怖は消えることなく続いた。担当医師は幻覚や精神的な疲弊によるものと言ったが、私はその言葉を信じることができなかった。彼が再び現れるのではないかという恐怖は消えなかったからだ。

現実か妄想か、それを確かめる術はもうない。しかし、私にできることは少しずつ前に進むことだけだと自分に言い聞かせる毎日だ。それでも、夜になるとあの目つきと顔が頭をよぎって消えない。いつまた彼が現れるのではないかと不安に襲われる。

これが私の体験である。決して他人事ではない。精神の均衡を崩すのは、こうしている今もいつ起きてもおかしくないのだと感じている。それだけが真実であり、未だ現実と妄想の境に立たされている恐怖だ。訊ねてくるものは、本当に実在しうるのだろうか。私には答えが出せないまま、この悪夢に苛まれている。