深い山々に包まれた、ひっそりと佇む村があった。その村は古くから「カゲロウ村」と呼ばれ、外界との交わりを避けるように生活を営んでいた。村の中心には、いつの世からかそこにあるとされる古い神社があり、村人たちはそれを「カゲ神社」と呼び敬っていた。その神社を中心に、村は歴史の流れに逆らうようにして存在し続けていた。

季節は秋、紅葉が始まり、山々は赤や黄色に燃えているかのようだった。外界から訪れる者は少ない。村に伝わる古い言い伝えがその理由だった。「カゲ神社には、人の手では触れてはならない聖域がある。その禁忌を破れば、命をも差し出さねばならない」という、古くからの戒めだ。

若い女性、さゆりは都会の喧騒から逃れるように、その村を訪れた。彼女の目的は、古い伝承を題材にした物語を書くための素材を集めることだった。都会での忙しい日々に疲れ果てた彼女は、自然の中で心を癒やし、新たなインスピレーションを得ようと考えていた。

村に着くとすぐに、さゆりはその静謐さに魅了された。村の隅々を歩きまわり、村人たちから少しずつ話を聞き出した。だが、カゲ神社について尋ねると、村人たちは急に口を閉ざし、何も言わなくなった。どういうわけか、その神社への道だけは、誰も教えようとはしなかった。

それでも好奇心が勝り、彼女は自分の足で探し出すことにした。二日目の朝早く、まだ薄暗い森を目指して出発した。森の中はひんやりと冷たく、足元の枯れ葉が軽やかに音を立てた。陽が昇るにつれ、木々の間から光が差し込み、幻想的な空間を作り出した。

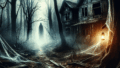

しばらく進むと、細く草が生い茂る道が現れた。さゆりはその道をたどり始めた。やがて道の自然な分かれ目に出ると、彼女は直感に従って左の道を選んだ。風が吹き、木々の葉がざわめく音が耳を撫でる。どれほど歩いただろうか、不意に視界が開け、一見荒れ果てた神社が目の前に現れた。

かつては栄華を極めたであろうが、いまは廃墟のように静まり返るその神社は、まるで時の止まった空間のように思えた。苔むす石段を登り、さゆりは境内へと足を踏み入れた。ひんやりとした空気がぐるりと身体を包み込み、鳥肌が立った。

木造の拝殿は、所々が崩れ落ちている。それでも、どこか神聖な気配を漂わせていた。さゆりは息を飲み、その場に立ち尽くした。目を閉じ耳を澄ますと、遠くから誰かの声がささやくように聞こえる気がした。だが、見回しても誰の姿もない。それは彼女の心が生み出した妄想だったのだろうか。

しばらくそうしていると、突然強い風が吹きつけ、彼女の立つ足元に古びた紙片を運んできた。半ば土に埋もれていたそれを拾い上げると、古い筆跡で何かが書かれていた。さゆりはその紙を広げ、言葉を追った。

「神の禁忌を破るなかれ。闇は影を深め、人の魂を喰らう」とあった。胸の奥にざわつく何かを感じながら、さゆりはその場を後にしようとした。だが、足が動かない。何かが彼女をその場に縫いつけたかのように。焦りを感じ、振り返ると、拝殿の後ろから人影がのぞくのが見えた。

それは、曖昧な輪郭を持つ影。影は静かに、ゆっくりと彼女に近づいてくる。一瞬、時間が止まったように思えた。さゆりは視線を逸らすことができない。影は近くで休息しているかのようにその場に留まり、何も語らない。

やがて、影から静かな囁き声が聞こえた。「ここは触れてはならぬ聖域。汝、その禁を破りし者。」

その声は、まるで多数の声が重なり合ったようで、不気味な響きを持っていた。そして、次の瞬間、影はふっと消え去った。さゆりはその場にへたりこみ、冷や汗をかいていた。全身に恐怖が巡り、震える指先を見つめた。

恐怖に打ち震えるまま、さゆりは神社を後にした。限界まで早足で山を下り、村へと戻った。村人たちの少なからず驚いた顔が彼女を迎えた。彼らは知っていた。あの神社に触れてはならない理由を。

それ以降、さゆりは村を去った後も、その地で見た影を度々思い返すことになった。そして、不思議なことに村を去ってから、彼女の筆は進まなくなった。心の底で、何かが抗っているのを感じたからだ。彼女は封じられた神話の一端を、その身に宿したのかもしれない。

年月が経ち、彼女の筆で書かれた物語は世に出ることはなかった。あの時、神社で出会った影。その影が警告していた禁忌。それは、未だに彼女の心の中で囁き続けているのである。己が知ってはならないことを知ってしまったという畏れと共に。暗い森の神社、その重い扉の向こうに、何が封じられているのかは、或いは誰にも分からないままでいる方がいいのかもしれない。