霧が立ち込める午後、薄暗い森の中に一人の若い女性が足を踏み入れた。名は由美子。彼女は都市の喧騒から逃れ、静かな場所を求めてこの森を訪れたのだ。辺り一面は神秘的な静けさに包まれ、風に揺れる木々のささやきが耳に残る。

古びた地図を片手に、由美子は道なき道を進んだ。この地図は人里離れた木造の古い屋敷に連れて行くという噂がある。その屋敷は「時折、亡者の声が聞こえる場所」として知られていたが、彼女の心は妙な興奮に包まれていた。

霧はますます濃くなり、木々の影が一層深まった。由美子の足元にくっつくように絡みつく湿気の匂いは、彼女の期待と不安を増幅させた。一瞬、何かが近くの茂みの中を走り抜ける音が聞こえたが、振り返った時には何もいない。ただ静けさだけが続く。

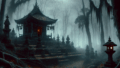

やがて、由美子は道の先にそれを見つけた。鬱蒼とした木々に囲まれ、半ば倒れかけたその屋敷。赤茶けた瓦が斜めにずれ、窓には張られたままの朽ちたカーテンが揺れている。由美子はしばらく入り口の前で立ち止まった。これは本当に現実なのか、あるいは夢なのか。彼女の心は激しく鼓動し、手のひらはしっとりと汗ばむ。

意を決して、由美子は重い扉を押した。鈍い音をたてて開いたその向こうには、ひんやりとした空気が流れ込み、まるでこの世のものではない静寂が広がっていた。屋敷の中は思った以上に広く、暗い。陽光は窓からほんのわずかに差し込み、埃が舞う光の柱を作っている。

一歩踏み出すたびに、床板が悲鳴のような音を上げる。廊下の壁には色褪せた絵画がかかっており、微妙な狂気を与える。顔がぼやけた肖像画の視線を避けながら、由美子は奥へと進む。

「ここに何かがいる」と直感したのは、その瞬間だった。なぜか、誰かにじっと見つめられている気がしてならない。振り返るが、もちろんそこには何もない。だが、その圧倒的な感覚は消えることなく、皮膚にぴったりと張り付く。

由美子は自分を落ち着かせようと、古びた階段を上がった。階段の端は苔むして滑りやすく、彼女は慎重に足を進める。二階はさらに朽ち果て、天井の一部は崩れかけていて、中庭のようなものが見えた。かつてここで誰かが暮らしていた日々を想像させる残影が、時代を超えて記憶の彼方から浮かび上がるようだ。

突然、遠くの方で声がかすかに聞こえた。由美子は耳を澄ませる。それは女性の、囁くような声だった。何を言っているのかは理解できなかったが、言葉の韻律は奇妙に心に快く響いた。

彼女は意を固め、声の方へ足を進めた。進むにつれて、声は次第に鮮明さを増してくる。しかし、それと同時に、由美子に何か知らない感覚が襲いかかる。恐怖と共に、家の歴史がこちらを圧してきたかのようだった。

その末に辿り着いたのは、一室の前。扉が半ば開かれている。その中には、年月の経過を感じさせる古い家具が乱雑に置かれており、唯一の窓からはわずかな外光が差し込むだけ。奇妙なほど整然としていないオブジェたちが、静寂の中で佇んでいた。

彼女は吸い寄せられるかのように、その一つに目を留めた。それは古びたインク瓶と黄ばんだ紙が置かれた卓で、まるで今も誰かがここで文字を綴っていたかのような情景を見せている。

由美子は手を伸ばし、紙に視線を落とす。古い言葉で書かれたその文字は、彼女には読めなかったが、不思議な魅力を放っていた。その時、再び声がかすかに聞こえた。しかし、その囁きは耳の中だけに響くようで、文章を読む気を逸らせた。

彼女の心は、未知なるものに対する好奇心と恐怖で揺れ動く。由美子は目を閉じ、再び目を開けた。しかし、そこには何の変化もなく、ただ時の流れだけが続いているかのようだった。

そこから先、何が起こったのか、彼女は憶えていない。ただ、気がついたときには外の世界に立っていた。霧は晴れ、空は青く広がっている。それに気づくと、由美子はゆっくりと元の道をたどり始めた。

戻りの道すがら、彼女は振り返ることもなくただ歩き続けた。あの屋敷が本当に存在したのか、その答えを求めるのはもうやめようと思った。ただ一つ、彼女の中に残ったのは、あの声の温かさと切なさだけだった。

霧が消え去った後、その屋敷について語られることはなかった。都市に戻った彼女の生活は普段通りが戻ってきたが、時折静寂の中で耳を澄ませると、あの日の囁きを思い出さずにはいられなかった。その響きが、彼女の心に儚い系譜として残り続けるのである。