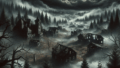

静寂に包まれたこの街は、いかにも平穏そのものであった。夜になれば、穏やかな闇が路地を支配し、家々の明かりは次第に薄れてゆき、最後には全ての光が消えていく。ただ、時折吹く風が窓を揺らし、かすかな音を立てることが、この夜の唯一の動きだった。だが、この平穏は、見かけだけの仮初めのものであることを、住人たちは誰も知らなかった。

ある夜、小説家である田村は、部屋のランプの下で執筆に勤しんでいた。彼は謎の連続殺人事件を題材にした新作の構想を練っていた。だが、その夜はいつもと違っていた。執筆を続ける彼の耳に、かすかな時計の秒針の音に混じって、不気味な声が響いた。それは彼の脳裏に直接語りかけるようではあったが、書斎のどこからか漏れ聞こえてくるかのようにも感じた。声は囁いた。「もっと深く、もっと恐ろしいものを見つけ出せ」と。

彼の心臓は、その声の不気味さに強く打ち、全身に冷たい汗が流れた。しかし、田村はその声に逆らうことができなかった。次第に狂気に囚われていく自分を、どこかで他人事のようにも思う反面、その深淵に吸い込まれていく感覚は、まるで甘美な毒を享受しているかのようでもあった。

数週間が過ぎ、田村の作品は進展を見せ始めた。物語の中で描かれる殺人者の描写は、夜毎に彼を訪れる不気味な声が告げる指示に従って、ますます残虐かつ緻密なものになっていった。登場人物たちは、想像を超えた方法で次々と命を奪われ、彼の作品はその歪んだリアリティによって、独特の輝きを放ち始めた。

しかし、ある日、田村は書斎でしばしの休息をとっていると、妙なことに気づく。彼の書いた物語が、実際のニュースに酷似しているというのだ。地元で次々と発生していた連続殺人事件は、彼の小説の内容と恐ろしいほど一致していたのだ。彼は震える手でノートを閉じ、逃げるように椅子を後にした。

田村は街を歩き回り、事件現場を自らの目で確かめることにした。そこには彼が描き出した凄惨な情景が広がっていた。アレもコレも、まるで彼の筆跡が暴力的な形で立ち現れたかのようだった。

そこで、田村はひとりの女性の視線を感じた。彼女は言った。「あなた、気づいているの?」と。彼女の顔はやけに青白く、眼差しには何かしら人間離れした蒼い光があった。田村の心が叫びをあげた。彼女はまるで、彼の創造した登場人物そのものだった。

帰宅後、田村はようやく真実に直面することになる。あの声は、彼自身の心の奥底に潜む狂気だったのだ。彼の潜在意識が、自分でも気づかぬうちに彼を操り、筆を走らせ、その狂気を現実に転じさせていたのだ。

だが、恐怖はそれだけでは終わらない。彼が目を覚ましたその夜、いつものようにパソコンの前に座ると、そこには、彼の知らない誰かが書き加えたように感じる、見知らぬ文章が表示されていた。

「次は何を書く?」と。

彼はそれを消そうとしたが、何度消しても、その文だけは消えることがなかった。その問いかけは、やがて彼の心を蝕んでいく。執筆をやめることもできず、逃れることもできず、彼は永遠にその物語の奴隷となることを悟るのだった。

翌日、彼の姿は書斎から消えていた。彼の家には血まみれの床と、無数の原稿用紙だけが残されていた。警察はこれを彼の手によるものと断定したが、その先の真実は、いまだに闇の中である。田村がどのようにしてその狂気に捕らわれ、そしてどこへ姿を消したのか、その答えは現在も知る者はいない。彼の物語と現実が交錯するその瞬間、彼が境を越え、深淵の中にその身を消したのか、それともまた別の場所で狂気を描き続けているのか、今もなお謎に包まれていた。