夜の帳が一帯を包む頃、深い森の奥に佇む小さな集落があった。この地には古くから奇怪な伝承があり、人々はそれを畏れ敬うことで何とか日々の安寧を保っていた。集落の長老たちは、「あの御方」と呼ばれる存在について語るとき、常にひそひそ声を使った。その名を口にすることすら、あまりに恐れ多く、そして危険であるとされていたからだ。

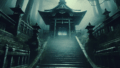

山の中腹にある古びた祠には、一体の土偶が鎮座している。この土偶は、「あの御方」を象ったもので、雨乞いや豊穣を祈る儀式の際にのみ、特別に開帳される。ただし、それ以外の時には決して近づいてはならないという掟があった。誰もがその場所を避け、何か異変が起こるときだけ、祠を訪れるのが常であった。

村の農夫である吉平(きっぺい)は、幼い頃からその祠に強い興味を抱いていた。長老たちの警告を聞くたびに、禁忌を破りたくなる衝動に駆られたのだ。そしてある晩、彼は好奇心に勝てず、一人で祠へと赴いてしまった。

満月の夜、森を抜ける風は冷たく、葉擦れの音があの世からの囁きのように聞こえる。祠に着くと、吉平は一瞬躊躇した。しかし、心の奥底にある冒険への欲望が彼を突き動かし、彼はゆっくりと祠の扉を開けた。中には、薄暗いなかに怪しく浮かび上がる土偶が見える。無数の目のように彫られた模様は、彼を鋭く見据えているようだ。

突然、彼の視界が歪み始め、周りの空気がざわめき出した。耳元で不明瞭な言葉が聞こえ、それが次第に明確になっていく。「お前は何を求めるのか」と。それはあたかも、幾世代にわたる記憶が問いかけているかのようだった。吉平は恐怖に震えながらも、内なる欲望に従い「もっと知りたい」という願望を口にした。

その瞬間、空間がねじれ、土偶は土埃をかき立てるようにして動き出した。その動きはぎこちなく、不自然であったが、それでも確実に生きているという実感を吉平に与えた。彼の心臓は激しく鼓動し、脇には冷や汗が流れた。これこそが、長老たちが口を閉ざした「あの御方」の意志なのだと直感する。

土偶が完全に姿を現した時、あたりは異世界のような静けさに包まれていた。森の中にいるはずなのに、遠くから波の音が聞こえてきた。不意に吉平の周りの景色が変わり始め、彼はまるで海底にいるかのような浮遊感に陥った。

「答えを知りたければ、この地に伝わる言葉を思い出せ」と土偶の奥から声が響く。それはあたかも、古代の記憶が目覚めようとしているかのような響きであった。吉平は思い出そうとするが、頭の中は混乱し、何も浮かんでこなかった。

そのとき、不意に彼の脳裏に浮かんだのは、幼い頃に母が言った言葉だった。「賢きものとなる己の影を踏むな」。これは村人たちに伝わる警句の一つであり、知識への渇望が時に深い闇へと繋がるという教えだった。

突如、土偶の目に灯がともり、その光は吉平の視線を貫いた。彼は全身に力が抜け、祠の中で意識を手放した。

気が付けば、彼は村の広場に倒れており、辺りには心配そうに顔を覗き込む村人たちがいた。吉平の頭は鈍い痛みに苛まれていたが、記憶ははっきりしていた。彼は決して土偶の祠に近づいてはならないという教えを破ってしまったのだが、自分の行動には確かな手応えも感じていた。

その後、吉平は村人たちに何が起こったのかを語ろうとはしなかった。しかし、人々は彼が何か重要なことを学んだと信じ、彼を以前よりも敬意を持って接した。彼は、土偶によって見せられたものが何であったのか、それが果たして現実だったのかどうかを誰にも打ち明けないまま、次第に老いていった。

村の伝承は守られ続けたが、吉平が祠に入った夜のことが語り継がれることはなかった。彼が体験した恐怖と悟りは、ただ彼の心の中でひっそりと息づくだけであった。

それからというもの、祠の存在はより一層の神聖さを帯び、村は不思議と豊かさを増していったという。村人たちは、その裏に潜む何かを感じ取っていたに違いないが、それをあえて口にする者は誰もいなかった。吉平もまた、土偶が何を象徴しているのか、その答えを生涯にわたって模索し続けた。

そして彼の死後、祠は再び深い森の中に忘れ去られていったが、誰もがその静寂の中に隠された一種の安堵を感じるのであった。あの夜、吉平が垣間見た「賢きもの」の影の意味を、村の誰もが理解しようとはしなかった。彼らは、存在を恐れ敬うことで、見知らぬ暗闇との均衡を保ち続けているのだった。