山間の小さな村に、一軒の古びた家が佇んでいる。この村は昔から霧が濃くたちこめ、湿った空気が漂う場所で、村人たちはその霧に守られているのだと言い伝えてきた。しかし、この家だけは、村人たちの語り草であり、恐れられていた。

家はかつて裕福な商家だったが、ある事件をきっかけに人々の記憶の彼方へ消え去った。事件は冬のある寒い夜に起こった。家を訪ねた者は二度と帰らず、家の中からは叫び声やすすり泣きが聞こえるという噂が広まり、やがて誰も近づかなくなった。

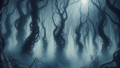

老朽化した屋根は風にさらされ、黒く染まった壁には長年の寂しさが漂っていた。庭の木々は手入れもされぬまま、無秩序に枝を広げ、その影は昼なお暗く、夜にはさらに深い闇に包まれる。その中央に一本の枯れた桜の木があり、満開の時期になると淡い花びらを一つ残らず地に落とした。まるでかつて宿主を失った桜が、未だに嘆いているかのようだった。

ある冷たい霧の朝、一人の青年が村を訪れた。名を俊介といい、都市で働いていた彼は、都会の喧騒に疲れ切り、どこか静かな場所で心を落ち着けたいと望んでいた。村人たちは彼を歓迎しながらも、一つの忠告を与えることを忘れなかった。

「決してあの古い屋敷には近づいてはならない」

村人たちの口調はどこか神妙で、彼はその警告が単なる迷信とは思えなかった。それでも好奇心を抑えきれず、彼はその屋敷を一目見たいという衝動に駆られた。ある日の夕暮れ、彼は屋敷へと足を運んだ。

霧が立ち込める中、屋敷はひっそりと佇んでいた。門をくぐると、不思議な寒気が彼を包み込んだ。扉に手をかけると、意外にも軽く開き、そのまま彼は引き寄せられるように中へ入った。屋内は異様なほどに静かで、かすかな埃の香りが鼻をついた。

意を決して奥へ進むと、廊下の奥に一つの扉があった。扉はほんの少し開かれており、その隙間から冷気が漏れ出しているかのようだった。躊躇いを押し殺し、彼は扉を開いた。

そこは広間だった。家具は埃を被り、窓は重いカーテンで覆われていた。しかし、その中央に目をひくものがあった。一枚の大きな鏡だった。鏡は奇妙なほどに綺麗で、まるで最近まで誰かが手入れをしていたかのようだった。

その鏡にふと目をやると、背後に人影が立っていることに気付いた。振り向く勇気も出ないまま、彼は鏡を見続けた。その人影は次第に鮮明になり、美しい和装の女性の姿を映し出した。しかし、顔はどこかぼんやりとして、感情を読み取ることができなかった。

彼の心臓が早鐘を打つ。怖気立って目を逸らした瞬間、微かに女のすすり泣く声が聞こえた。耳を澄ませば、何度も彼女の声が囁きかけてくる。

「帰して、帰して…」

声は次第に大きく、悲痛さを増していった。彼は思わず鏡をもう一度見つめた。すると、女の目が彼を捉えた。深い悲しみの底から見上げるような、その目に彼は釘付けになった。彼女の無表情の顔が、狂おしいほどの寂しさを隠していることを彼は悟った。

その瞬間、彼の意識は暗闇に引きずり込まれた。気がつくと、彼は広間の冷たい床に倒れていた。目を開けると鏡の前には彼一人だったが、未だに彼の耳には女の声が囁いていた――「帰して、帰して…」

それからというもの、俊介は夜毎に女の夢を見るようになった。同じ夢の中で、不気味なほど静かなその屋敷を彷徨い続ける。夢の終わりには、必ずあの広間で彼女と向き合っていた。目覚めれば冷たい汗にまみれ、鏡の中の彼女の強い眼差しが脳裏に焼き付いていた。

数週間後、どうしても謎を解明せずにはいられない彼は再び屋敷を訪れた。今回はあらかじめ村の図書館で屋敷の過去について調べてからだった。古い記録の中に、あの家で起こった悲劇について書かれたページが見つかった。

そこには、裕福な商家の娘だった少女が、望まず嫁がされた悲劇の成り行きが記されていた。彼女の夫は暴力的で、彼女は何度も逃げ出そうとしたが、その度に引き戻され、最後には命を落としたとされていた。彼女はその怨念ゆえに、帰る家を求めてこの世を彷徨い続けているのだろうか。

その一文を読んだとき、彼の頭に響いたのはあの「帰して」という声だった。彼女は本当に帰るべき場所を見つけたいのだと、彼は胸の中で結論づけた。

再び屋敷に足を踏み入れたとき、彼は広間の鏡の前に立ち尽くし、こう告げた。「あなたの帰りたい場所に帰してあげる」と。しかし、鏡の中の彼女はただ静かに見つめ返すだけだった。それでも彼は、心の中で彼女へ話しかけ続けた。

その次の晩、彼は初めて穏やかな眠りについた。夢の中で彼女は微笑み、目の前に現れたぼんやりとした光の中へと溶け込むように消えていった。

翌朝、彼は目覚めたが、不思議と悲しさはなく、むしろ胸に満ちるものがあった。彼女の終焉の願いがかなったのだと、彼は確信したのだ。

その後、彼は村を去る日、村人たちに向かってこう言った。「あの家はもう、誰も恐れる必要はない」と。しかし、村人たちは彼がその家で何を見たのか、何を感じたのかを尋ねることはせず、ただ静かにうなずくばかりだった。そして村の霧は、より一層静かに、しかしどこか穏やかに、その日も村を包んでいた。