深い霧が立ち込める夜、古びたアスファルトの道を歩いていた。月は雲の中に隠れ、わずかに差し込む街灯の光が、霧を鮮やかな魔法のように輝かせていた。空気は重く、冷たく、呼吸すら困難に思えるほどだ。私の周りには誰もいないはずだったが、どこからか微かな囁き声が聞こえてくる。それは風に乗った木の葉の音か、それとも何か別のものか、判別するにはあまりに遠かった。

その声に耳を澄ますと、不思議なことに、胸の奥まで届くような不安を感じた。私の思考は不自然なまでに遅くなり、体は重くこわばって、まるで見えない存在に絡み取られたかのようだった。それでも足は道を進むことを促せている。避けられぬ宿命とも言うべき強い力で、私はその声の源へと引き寄せられているようだった。

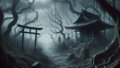

道の先には、ひときわ背の高い樹木が立ち並んでいた。それは果ての見えぬほどに大きく、夜の暗闇に包まれ、その影はまるで何か未知なるもので形作られた巨大な壁のようだ。私はその壁に面した小さな公園の入り口に立った。ここに至って初めて、私はこの場所がどこなのか、なぜこんな場所にいるのか全く思い出せないことに気付いた。なぜ足はここへと向かったのか、その理由すらも。

公園の中は静寂に支配されていた。木の葉一枚動かさぬ風も凪ぎ、音と言えば自分の荒い息遣いだけだった。しかし、再び、その声が聞こえてきた。今度はより近く、確信的なものになっていた。それは異なる次元からの残響か、それとも神秘的な何かが囁く声か。その語り口には意味を持たぬ不明瞭な言葉の数々が並んでおり、それが一層恐怖を煽った。

足元を見下ろすと、噴水の縁に何かが刻まれているのに気付いた。それは古びた石に埋め込まれた文字で、既視感を交えた奇妙な感触をもたらすものだった。読めるはずのない文字なのに、その意味が頭の片隅に浮かび上がってくる。どの言語でもないその言葉は、私の存在自体を揺さぶるような力を持っていた。

急に、周囲の景色が変わりはじめた。立っている場所が次第に溶け、波打ち、その輪郭すら失われてゆく。私は不可視の沈滞した海に取り込まれ、異次元に引きずり込まれていく感覚に囚われた。生きているのか、それとも夢中の幻の中にいるのか判断を失いかけたその時、天を仰ぎ見た。

そこには黄金の複雑な幾何学模様が広がっていた。それは星でも、雲でもなく、夜の帳に刺繍された異形の輝きだった。その光景は美しくも恐ろしく、その存在は理解を超えた者たちが紡ぎ出したものであるように思えた。私は彼らに見られている感覚を否応なく味わうこととなった。

その瞬間、何かが私の心の中に侵入してきた。それは私の記憶を漁り、恐怖と絶望を煽るよう仕向けてきた。友人、家族、過去の幸福な記憶までもが徐々に塗り替えられ、苦悩と苦痛に置き換えられてゆく。絶望の深淵に引きずり込むような感触で、抵抗の術もなく私はそこに沈み込んでいった。

その異次元の中で、私の存在は薄れつつあった。この場所には時間や空間の概念がなく、夜が昼を追い越すことも、風が静かに囁くことも何もない。ただ、もはや果てなどない孤独の中を漂うばかりだった。

どれほどの時間が経ったかも分からぬまま、ふと気が付くと私は再び公園に立っていた。霧は消え、初めて気付くほど静けさに包まれていた。どこか現実感のないその光景に、全ては夢だったのかとも思えた。しかし、心のどこかではあの闇の存在がひどく現実に根ざしているかのように思えてならなかった。

この夜を機に、私は時折何の前触れもなく、あの異形の視線を感じるようになる。そして、その度に感じる底知れぬ闇の一端を覗かせる恐怖と、自らの存在が無に帰すような絶望が、底のない奈落から手を伸ばしてくるように私を襲うのだった。それはまるで、この世と異次元の境界に囚われた者への報いのように思えた。