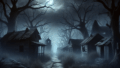

古びた町の外れに位置する一軒家には、誰も近寄ろうとしない薄暗い噂が囁かれていた。その家は、過去に数々の行方不明事件が関連しているとして、地元住民の中で忌まれ避けられていたのだった。そこには長年、一人の男が住んでいた。彼はその名をリュウといい、かつては親切で誰からも好かれる存在であった。しかしある日、彼は突然消息を絶ち、家の中に閉じこもるようになった。以来、彼の家を訪れる者はいなかった。

深夜、人々が眠りにつく頃、リュウの家からは奇妙な物音が聞こえ始めた。最初は何の音かもわからないほど小さなものだったが、日を追うごとに音は大きく、そして凄惨な響きを帯び始めた。誰もその音の正体を知る者はいなかったが、感じるものは一様に不気味さを覚えていた。

ある日の夜、若きジャーナリストであるユウジが、その家の噂に魅せられ、真実を明らかにしようと一人、取材に赴く決意をした。彼は心の奥底に潜む好奇心と共に、その家へと足を踏み入れる。ドアを開けた瞬間、鼻を衝く腐臭が彼を迎えた。何かが腐っているような、しかしそれ以上に生々しい、その匂いは彼の肌を泡立たせ、背筋を凍らせるには十分だった。

家の中は薄暗く、埃を被った家具が無秩序に放置されていた。壁には無数の傷や汚れがあり、部屋の奥には古い木製の階段が見えた。ユウジはその階段を降りてみることにした。薄明りの中、階段の一段一段を慎重に進む。空気はますます重く、皮膚に貼り付くような感触を伝えてきた。

地階は予想以上に広く、一つの大きな部屋が広がっていた。そこにあったのは、大量の鋭利な道具と不自然に積まれた何かの残骸。それが何なのかを確認するよりも早く、背後からリュウの声が響いた。「ようこそ、俺の美しい倉庫へ……」

振り返ると、そこには狂気に満ちた目をしたリュウが立っていた。彼は刃渡りの長いナイフを手に、幾何学的な模様で覆われた部屋の中心でユウジを見下ろしていた。「ずっと待っていたんだ」とニヤリと笑うその顔には、人間性を失った何かが浮かんでいた。

ユウジはその場から逃げ出そうとしたが、彼の足は床に固定されたかのように動かず、その瞬間の恐怖は強大であった。リュウは静かに近づくと、彼を痛みの世界へと誘った。何故か理不尽で、ただ恐ろしいだけの目的に駆られ、リュウは妖しく舞うようにナイフを操り始めた。

彼の言う「美しい倉庫」、それはやがて一つの結論に達する。それは、人の命を切り刻み、捻じ曲げ、何かを創り上げること。その狂気の所業が、彼の心を支配し、そして生き延びさせる手段となっていたことをユウジは悟る。すなわちそれは、彼が長年探し求めた「答え」であり、今、自分もその一部となる運命にあるという厳然たる事実である。

意識の飛びかける中でユウジは考える。「これがリュウの狂気、その極致なのか」。理性を蝕む痛みに耐えながら、見える世界は徐々に霞んでゆき、何かがぷつりと切れる感覚と共に、彼の探求心もそこに消え去ったのだった。リュウには、もう何も恐るべきものはなく、ただこの美しく悲惨な世界だけが広がっていた。