僕の名前は山田太郎。都内の小さな広告代理店で働いている、ごく普通のサラリーマンだ。一人暮らしももう五年目になり、生活リズムも安定していた。毎日ほぼ同じ時間に起き、会社へ行き、仕事をこなして帰ってくる。その繰り返しだったが、特に不満もなかった。

しかし、ある日を境に、それまでの平穏な日常が少しずつ崩れていくことになった。

最初はほんの小さな違和感だった。自宅マンションの玄関ドアにキーキーと不快な音がするようになった。古い建物だから仕方がないと自分を納得させ、ドアノブに注油してみたが、音は消えなかった。むしろ、日を追うごとに音は大きくなっていったのだ。

それから数日後、会社で午後の休憩時間を過ごしていたときのことだ。いつものように屋上でタバコを吸っていると、ビルの向かいにある古びたビルの窓から誰かがこちらを見ている気配がした。顔は見えなかったが、どうにも視線を感じる。走って確認しに行く勇気はなかったので、そのまま視線から逃れるように階段を駆け下りた。

それから、不思議なことが次々と起こり始めた。家の中で無くした覚えのないものが見つからなくなったり、逆に記憶にないものが置いてあったりする。例えば、出かける前に確かにテーブルの上に置いたはずの携帯電話や財布が、別の場所に移動していることがあった。最初は自分の記憶違いだと考えていたが、あまりにも頻繁に起こるので次第に不安になっていった。

そして、その「別の場所」で奇妙な物音を聞くようになってしまった。僕の部屋は10階に位置し、騒音や人の気配はほとんどないはずだが、夜ともなるとどこからともなく微かな足音やドアが閉まる音が聞こえてくる。最初は上の階の住人がうるさいのだと思い、苦情を入れようと思ったが、確認してみると、上の階には誰も住んでいないことが分かった。

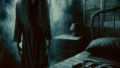

そんな不気味さが積もる中、ある晩ついに奇妙な体験の核心に触れることになる。

その日は珍しく仕事が早く終わり、少し疲れていたこともあり、夕飯を適当に済ませるとすぐに床に就いた。深夜、ふと目が覚めた。時計を見ると午前3時を回った頃だった。静かな部屋の中で、僕は無意識に耳を澄ませていた。そして、再び、耳に入ってくる不可解な音に気付いた。

それは、自分の部屋の外、廊下から聞こえてくる足音だった。ペタペタとゆっくり近づいてくるその音は、まるで裸足で歩いているかのようだった。僕は布団から飛び出し、音がやむのを待ちつつ、部屋のドアに近づいた。ドアの覗き穴から廊下を覗いてみたが、視界には何も映らなかった。それでも足音は続いていた。

さすがに我慢できなくなり、ドアを急に開けてみた。しかし、そこには誰もいなかった。足音も止んだ。

不気味さが頂点に達したその夜、僕はほとんど眠れなかった。翌朝、会社に行っても集中できず、同僚に軽くその話を振ってみたが、皆、頑張り過ぎで幻覚でも見ているのだろうと笑って受け流すばかりだった。

それから数週間が過ぎ、徐々に生活が元に戻りつつあると感じ始めたころ、決定的な出来事が起こった。

いつものように会社から帰宅したある夜、部屋のドアに手をかけると、ドアが少し開いていることに気づいた。鍵はちゃんと掛けたはずだが、内心の不安を押し殺しながらそっとドアを開け、部屋の中を見渡した。電気は消えており、窓から差し込む月明かりだけが部屋を照らしていた。

何かが変わっているような気がして、慎重に部屋内を確認すると、テーブルの上にいつもと異なるものがあった。それは、一枚の古びた写真だった。古い時代のもので、白黒の小さな写真には、こちらを見つめる見知らぬ男の姿が写っていた。

見覚えのないその男の顔を見ているうちに、急に強烈な頭痛が僕を襲った。意識が遠のき、気がつけば目の前が真っ暗になっていた。

次に目を覚ました時、僕はベッドの上にいた。時間は午前を過ぎていたが、今や仕事に行くどころではなかった。必死に昨日の出来事を思い出そうとするが、頭の中はぼんやりとしていて、確かな記憶は戻らなかった。

一度部屋を出て、日曜にもかかわらず近くのコンビニまで行くことに決めた。外出の際には常に近所の環境を確認してきたが、その日は何かが違っていた。いつも通っている道なのに、まるで見知らぬ場所を歩いているような不安感に襲われたのだ。家に戻ると、再びその写真がテーブルの上に置かれていた。

結局、僕はその写真の存在を無視することにした。しかし、それからというもの、毎晩同じ夢を見るようになってしまった。それは、暗い廊下を歩いている夢で、夢の中で僕を呼ぶ声を感じるのだ。声の正体を突き止めようとその暗闇の中を進むが、そこに辿り着くことは決してなかった。

日々、現実と夢が曖昧になっていく感覚に悩まされ、精神的にも限界を迎えていた僕は、意を決してこの部屋を出ることに決めた。今住んでいる場所を離れ、新しい生活を始めることにしたのだ。

それが数日前のことだ。しかし、今思えばあの不可解な体験が、自分の日常を徐々に蝕んでいく序章だったとは…僕はまだ、あの時の夢の続きを見ることがある。それは、日常の壊れゆく恐怖が、未だに僕の内側に残っている証拠なのかもしれない。

僕は今でも当時の体験を忘れたことはないし、新しい部屋でも時折、何かが足りないような感覚に囚われることがある。たまに聞こえてくる、あの足音が再び耳に届くのではないかという不安は、完全には拭い去れないでいるのだ。