その夜、都市の片隅にあるバーで、私は友人のタカシから奇妙な話を聞かされた。タカシは顔を青ざめさせながら、「知り合いの友達が体験した話なんだけどさ」と言いながら語り始めた。

「ある日、アキラっていう会社員の友達が、仕事の疲れを癒やそうと、同僚数人と居酒屋で飲んでたんだって。二次会に行くつもりだったんだけど、一人の同僚が急用で帰らなきゃいけなくなったんだ。で、結局アキラともう一人の同僚、ユウヤって奴の二人だけが残された。彼らはいつも行かないような場所で飲み直そうってことになって、スマホで適当に検索したバーに向かうことにしたんだ」

視点が変わる。ユウヤの話に耳を傾けると、彼はこう言った。

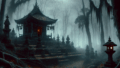

「そのバーは、初めて耳にする名前だったけど、レビューがやたら良くて、一度行ってみようって話になったんだ。夜も更けてきた頃、そのバーに到着した。看板には派手なネオンが灯ってるわけでもなく、どこか古めかしい雰囲気が漂っていた。“隠れ家的なバー”って言葉がぴったりだったな。扉をくぐると、カウンターには一人のバーテンダーがいて、店内は意外と清潔感があった。ただし、他に客は誰もいなかったんだ」

一方で、バーテンダーの視点も伺えてくる。彼は長年そのバーで仕事をしていたが、その夜のことをこう語った。

「二人の青年が入ってきましたね。酔ってはいましたが、大人しい感じの客でした。でも、なんというか、開店以来ずっと働いている僕には分かるんです。あの二人、何か普通とは違う、言いようのない不気味な雰囲気が漂っていました。酒を飲みながら何かを囁き合っているのですが、彼らが話す内容は妙に不安になるようなことばかりで、まるで互いに試すかのように、過去の体験や都市伝説を語り合っていました」

再びアキラの視点に戻る。彼はその夜のことを決して忘れることはないと断言した。

「ユウヤとは何度も一緒に飲んだけど、あんな雰囲気になったのは初めてだった。俺たちはそのバーの奥の席に座り、お互いの怖い体験を話し始めた。心霊スポットの話、失踪した同級生の話、誰もいないはずの部屋から聞こえる耳鳴りのような音――そんな話が続いた。ただそこには、不思議と共通のトーンがあったんだ。すべてに“対岸の火事じゃないぞ”と囁いてくるような、現実にひたひたと迫る恐怖があった」

タカシはさらにこう続ける。「アキラの話では、その夜、二人はそのバーで最後まで客として残ったらしい。2杯目の酒を頼んだころ、突然、店の照明が消えて、この世のものとは思えない冷たい風が吹いたんだって」

ユウヤもまた続ける。「停電か?ってアキラが呟いたときには、俺たちはもう言葉も出ないほどに凍り付いてた。その時、バーテンダーの男が奇妙なことを言い始めたんだ。『このバーに訪れた者は皆、何かを残していく。それが肉体か、記憶か、それとも魂なのかは、それぞれだが』って。俺たちは笑ってごまかそうとしたけど、あの時の空気は妙に重く、本気で何かを奪われるような気がしてならなかった」

バーテンダーが言うには、「あの青年たちには不思議な力があったようです。話しているうちに、その不安定な感情や恐怖心が目の前で形になっていくかのようでした。私がいつものようにこの店で作られる『特別な飲み物』を勧めると、彼らは少し躊躇していましたが、それでも飲んでみることにしたんです。通常、それは一種の儀式のようなもので、心の中の何かを解放する手助けになるのですが」

最後に訪れるユウヤの証言。「その特別な飲み物を一口飲んだ瞬間、まるでどこかから今まで見たこともない景色が流れ込んできた。夢の中のような感覚で、視界の端で何かが動いているのが見えた。アキラも同様に驚いた様子だったけど、その瞬間、バーの中が一転して騒がしくなり、誰もいないはずなのにざわざわと人の声が聞こえてきたんだ」

物語が繋がり、アキラの最終的な体験が明らかになる。「その騒がしさの中で、俺たちは急いで店を出たよ。でも外に出た瞬間、あのバーがどこかに消えてしまったような気がしたんだ。何度振り返っても、ただそこには明かりの消えたビルと、人通りのない静かな通りしかなかった。今でも、あの夜のことを思い出すと、どうにもならない不安感に襲われる」

タカシの話を聞き終え、私はバーのカウンターに置かれたグラスを見つめた。あの奇妙な飲み物を飲んだからなのか、それとも、ただの偶然の産物なのか。どちらにしても、そのバーが今どこにあるのか、それを見つける手がかりは何一つ残されていなかった。都市のどこかで、今もまた誰かがそのバーに足を踏み入れ、同じような不気味な体験をしているかもしれない。それはまるで、都市の隠された一面が暗闇の中で息を潜めているかのようだった。